Wills Eye hospital

李 惇馥

2025年1月の1ヶ月間、ペンシルバニア州フィラデルフィアにあるWills Eye hospitalのRetina service(網膜・硝子体)に短期留学をさせていただきました、専攻医4年目の李 惇馥と申します。この体験記が、留学を考えている方々に向けて少しでも参考になれば幸いです。

皆優秀で優しくてノリも良くて、最高の人たちでした

Wills Eye hospitalについて

Wills Eyeの基本的なことについては、一昨年、昨年と短期留学された医局の先輩である髙橋知成先生、杉澤啓吾先生が過去の留学体験記にて詳細に記載されておりますが、全米トップの眼科専門病院であり、Resident 8名という数少ない枠を目指して毎年700名以上の人が志願します(この体験記を書いている2025年2月の時点で、2029年度のResidentが既に選考済み)。FellowについてはRetinaで毎年4名、その他のcorneaやglaucomaについては1-3名と更に狭き門です。Residentは数ヶ月で様々なサブスペシャリティをローテーションしますが、例えばRetinaのFellowなら2年間ひたすら網膜硝子体の研鑽を積みます(日本と違い、Retinaのサージャンが白内障手術をすることはありませんし、その逆も然りです)。

今回はRetinaの外来、手術を中心に見学をしました。Fellow 8名(1年目4名、2年目4名)に対して、約30名の上級医が指導にあたり、1年目がひたすら外来、2年目がひたすら手術という区分けです。平日は6:30頃からカンファ(術前、レクチャー、Chief Rounds(後述)など)があり、外来は8:00から、手術は7:30から始まります。外来は午前で約60人、午後に約30-40人の患者が来院され、15:00頃には終了します。手術は主にFellowが1人で行い、上級医が複数の部屋を回りながら適宜指導や補助に入る形式です。1人1日5-6件の硝子体手術を毎日行うため、年間の手術件数は約1,500件にのぼります。他の病院におけるFellowの年間手術件数が多くても200-300件ということですから、いかにWillsの件数が群を抜いているかがお分かりになるかと思います。

土日は完全にオフで、「早く始めて、早く終えて、夜は自分の時間を大切にする」というのがアメリカのスタイルです。

印象に残ったこと

外来、手術の内容については髙橋先生、杉澤先生が過去に書いて下さっておりましたので、今回は違う視点で印象に残ったことを記したいと思います。

1.Chief Rounds

毎週金曜朝にChief Roundsというカンファレンスが行われます。ResidentやFellowが主に症例発表を行いますが、その名の通りWillsの上級医が一同に会して、発表の途中でも大量の質疑応答とコメントが活発に行き交います。Residentからの「○○先生、この画像の所見を述べてもらえますか?」に対して上級医が所見を述べると、また別の上級医が「これについてはどうだろう?」、「いや、昨年の論文ではこれとは違う所見がありましたよ」のように、会場全体で議論をしていくようなスタイルでした。若手の頃から上級医の質問・議論に頻繁に立ち向かうため、これは相当鍛えられるなと思いました。

その中でも特に強調されていたのは「鑑別診断」でした。画像や病歴から疾患を当てること自体はそこまで重要視されておらず、鑑別診断を挙げ、全身疾患がないか、生活歴はどうかといった包括的な情報をきちんと列挙し、様々な可能性を検討することに大半の時間を割いていました。実際僕が見た症例は診断に苦慮をしたぶどう膜炎の症例でしたが、入れ墨をしているかや、加入している医療保険などの社会歴がきっかけとなりTAU(Tattoo Associated Uveitis)の診断に至ったケースでした。

後日上級医に質問をしたところ「ほとんどの疾患は画像や典型的な症状から診断がつくけど、ごく稀に全く診断がつかないケースがある。その際に、鑑別診断を考える習慣をきちんとつけておくことで、稀な疾患にもちゃんと辿り着けるんだよ」というお返事を頂き、改めて鑑別診断の大切さを実感しました。

2.Resident向けの講義

主にResidentを対象にしたDr.Bensonの講義に参加しました。毎週3時間の講義の中で、出血部位から様々な疾患を想起する練習や、白斑の種類と性質から疾患を網羅する練習などが行われており、普段あまり考えたことのない視点からのアプローチであったため、非常に刺激的で勉強になりました。

アメリカではアジアと違い近視の有病率が低いため、当院の先端近視センターの診療にも非常に興味を持って下さり、Dr.Bensonのご厚意で今回Resident向けに強度近視・病的近視のレクチャーをさせていただきました。我々が日常的に診察している病的近視の患者の症例はとても新鮮だったようで、その後の質疑応答も大いに盛り上がりました。

遺伝子疾患、網膜変性疾患の大家であるDr.Pulidoから「Dr.Kyoko Ohno-Matsui and your university have taught the world many new facts about myopia.」という言葉を頂きました。自分の大学の研究・診療実績がこうして世界で認識されていることを大変嬉しく、また誇らしく思いました。

左側が診察ブース。医師は複数のブースを行き来するスタイル。右側のカルテで上級医とFellowが頻繁に議論をしていました

3.どこでも議論

上級医とFellowはどこでもいつでも相談する、という関係性が構築されていました。ある日の朝カンファが終わった際、皆でベーグルを買い出しに行った後、そのまま控室で朝食を食べながら未熟児網膜症についての議論が始まりました。堅苦しいものではなく、あの患者はこうだったよね、でも実際はこういう治療もあったんだよ、といった話から、実は今トレンドになっている検査はこういうものがあって、といった具合に、カジュアルかつハイレベルな会話が繰り広げられていました。外来でもFellowが上級医に「先生、この画像なんですけど僕は○○と思っていて…」と聞く場面もあれば、逆に上級医が「この症例はものすごく珍しいから後で皆で見てみよう!」といった具合に、グループ全体で活き活きしながら切磋琢磨している様子が窺えました。

時には座長が前に出て自らコメントをするシーンも

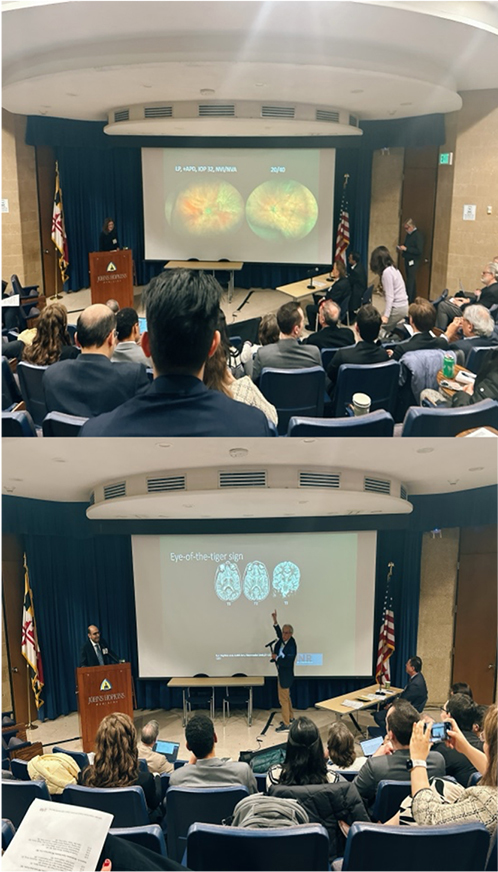

Atlantic Coast Retina Conference(ACRC) / MACULA

今回の滞在中に参加したACRC / maculaについて紹介いたします。この学会は主に東海岸の大学(ジョンズ・ホプキンス大学、ペンシルバニア大学、コロンビア大学、ハーバード大学など)が主導して開催する、網膜・黄斑疾患に特化した学会です。ACRCでは主に若手がケーススタディを発表し、MACULAでは著名な先生方が最新の研究成果を発表するというものです。

今年はジョンズ・ホプキンスが主宰のため、週末にボルチモアに向かい学会に参加して参りました。

参加者は200人弱という小規模なものですが、集まった医師は超一流の先生ばかりでした。JAMA ophthalmologyのChief editorであるDr.Neil Bressler、Retinal Atlasの著者の一人であるDr.K.Bailey Freund、MEWDSの発見者であるDr.Lee Jampolなどの方々が、若手の発表に対して容赦なく質問を浴びせますが、皆堂々と質疑応答ができており、非常に感銘を受けました。「普段からChief Roundsで鍛えられてるからね」と、緊張と笑顔が見え隠れするFellowの顔が印象的でした。

Case reportも興味深いものばかりで、難治性ぶどう膜炎に対して網膜生検を行いCD5陽性びまん性大細胞型B細胞リンパ腫の診断がついた症例や、Goldman Favre症候群、成人毛様体髄上皮腫、傍中心窩滲出性血管異常複合体(PEVAC)などの珍しい疾患の診断プロセスをライブで聞くことができ、非常に勉強になりました。

フィラデルフィアの生活

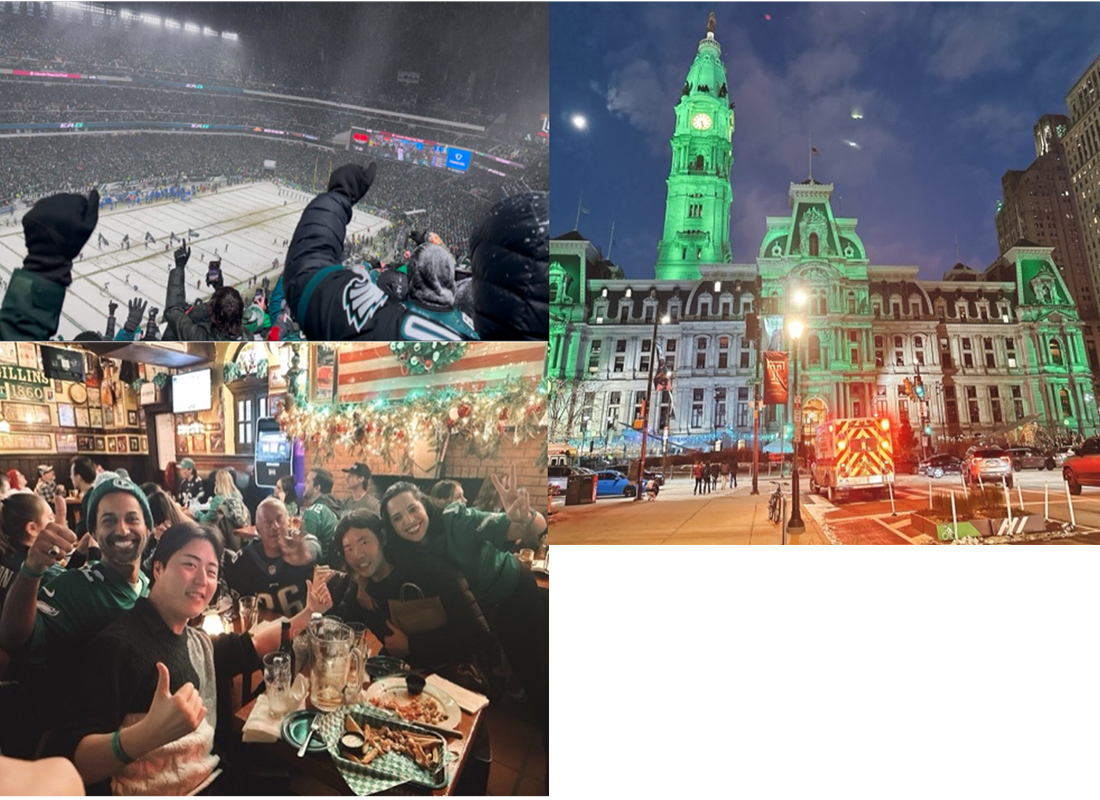

16時頃にはdutyも終わりますので、平日夕方と土日は色々な所に行くことができました。独立記念館やリバティ・ベル、フィラデルフィア美術館に始まり、トロリーバスに乗ってペンシルバニア大学も見学しました。1月はNFLのポストシーズンでフィラデルフィアを地元とするイーグルスが勝ち進んでおり、実際に観戦をしましたが、会場の異様な熱気も相まってアメフトの楽しさを深く知ることができました。ボルチモアではジョンズ・ホプキンスで働いている先輩に会うことができ、ラボの見学をさせていただいたり、別の土日にはNYの知人を訪ねて約10年ぶりのブロードウェイ鑑賞も楽しみました。オンオフがしっかりしているライフスタイルは僕にとって非常に過ごしやすいものでした。

ハイレベルを当たり前にしていくこと

書き始めるとキリがないくらい充実した1ヶ月でしたが、最後に1つ述べるとすれば、「ハイレベルな環境に身を置くことで、それを当たり前のようにしていく」ことが一流への鍵なのだと思いました。Willsの人たちは紛うことなき一流の先生方ですが、決して一匹狼のように過ごしているわけではなく、とにかく集まって、議論をして、皆で成長していこうというスタイルでした。それにより最先端の情報やトレンドに容易にアクセスできる環境が整い、共同研究なども生まれ、また成長していく…という好循環が生み出されており、その空気感を知れたことも非常に大きな経験でした。僕自身も様々な先生と繋がりを持つことができました。「また国際学会で会おうね!」という、彼ら/彼女らが何気なく発した一言に応えられるよう、再び気を引き締めてこれからも精一杯頑張って参ります。

今回の留学は僕の眼科人生にとってかけがえのない財産となりました。最後になりましたが、このような大変貴重な機会を与えて下さった大野教授、そして私が不在の間にも仕事のサポートをして下さった医局の先生方に改めて心から深く感謝を申し上げます。

MIT & New England Eye Center

高橋 洋如

2022年4月から2024年3月までの2年間ボストンに研究留学をさせていただきました高橋洋如と申します。私は、大学院在学中に、大野京子教授の指導の下で、プロトタイプの光干渉断層計(以下OCT)を使った臨床研究を行った後、OCTの工学と画像化の工程に興味を持っていました。一方で、画像化する前のいわゆるRAWデータを直接扱うのは、知的財産や企業機密保持の点から、難しいと感じていました。そこで、海外への留学の機会を頂いたときに、OCTの開発をしているラボに留学しようと考えました。幸運にも、MITのフジモト先生のラボに客員研究員として参加することができました。

フジモト先生は、ピコ秒レーザーを専門として、MITの准教授として働かれていた1990年代初頭に、当時ハーバード大学医学部を卒業してMITに大学院生として研究していたHuang先生(現オレゴン健康大学眼科教授)と共にOCTを開発され、1991年にScience誌にOCTを責任著者として発表されました。2000年代に入り、Spectral domain OCTによる速度(効率)と解像度の向上と、同時期に加齢黄斑変性症に対する抗血管増殖因子阻害薬の硝子体注射が開発され、その治療効果の判定にOCTの断層画像が有用であったことから、OCTは爆発的に普及しました。今では1秒に1回は世界のどこかでOCTが撮影されているほど使用されています。また、OCTは眼科学分野だけでなく、冠動脈カテーテル(循環器内科)、上部消化管内視鏡(消化器内科)、耳鼻咽喉科、歯科などの様々な分野で臨床応用と研究がされ、生態組織の深度1〜1.5mmを最高2マイクロメートルの解像度で断層診断ができるユニークな画像検査になっています。フジモト先生自身も2023年にラスカー賞を受賞され、今後も本分野を牽引されると思われます。

右:New York Eye and Ear Institute

およびWills Eye Hospital見学)

さて、私はMITおよびNEECの両施設で客員研究員として、プロトタイプOCTを使った臨床研究に参加しました。参加当初は工学の専門用語でかつ英語という環境に苦戦しました。自分が何をわかっていないのかがわからなかったので、ミーティング中はずっと知らない用語を書き取り続けて、デスクに持ち帰ってから調べるということをしていました。毎週続けているうちに、徐々に理解が進んできて、自分の研究したいテーマを提案して遂行できるようになりました。研究の成果を2024年のARVO Imaging in the Eyeという国際会議で講演発表をいたしました。現在は本成果の学術論文での発表に取り組んでいます。

一方、私は医科歯科大学(現:東京科学大学)で外来や入院患者さんの画像をたくさん撮影していたため、OCTの撮影が得意でした。そして、いい画像を撮影していると研究室のメンバーがとても喜んでくれました。画像研究において、いい画像を撮ることは、Materialを提供することであり、研究に直接貢献できることであることがわかり、張り切ってたくさん画像を撮りました。しかし、患者さんに研究内容を説明して同意を得るための英会話には苦戦しました。自分では英語が喋れるようなつもりでいましたが、それは旅行中に使う英会話に過ぎず、仕事で信頼を得るレベルにはないとわかりました。そこで、断続的に無料または有料の英会話のクラスに通って、語学力の向上に努めました。留学中の終盤には、ネイティブの研究員には及ばないものの、医学的知識で補いつつ、同意を得られるようになりました。また、施設専属の統計専門家と相談しながら、治験データの解析を発表することができました(Ophthalmology Retina in press)。

ボストンは東海岸のどの都市に行くにも便がよく、車や列車を使って、ニューヨークやフィラデルフィアの有名な病院に見学に行くことができて、大変勉強になりました。また、カナダやメキシコに足を伸ばして、大自然の景色を楽しみました。一方で、物価高や為替の影響もあり、金銭的には決して楽ではありませんでした。もし留学について相談されたら、短期留学やWebでのつながりを駆使した上で、チャンスを待ってから掴むように助言すると思います。雑音がなく、シンプルに自分のやりたいことに集中できる環境や、家族がいる場合には一緒に過ごせる時間などはかけがえがないものでした。ご支援をいただきました医科歯科大学(現:東京科学大学)の先生をはじめ、ご指導を頂いた先生にこの場をお借りして感謝を申し上げます。日本で臨床医として培った経験は、自分の成長に欠かせないものであり、治療に参加させていただけた全ての患者さんに感謝をしています。今回は、このような寄稿の機会をいただきまして、ありがとうございました。

Wills Eye Hospital

杉澤 啓吾

2024年2月の一ヶ月間、アメリカ合衆国フィラデルフィアにあるWills eye hospitalに留学してまいりました。

留学の経験を糧に活躍されている医局の先生方の姿を見て、自分も留学したいという気持ちを持ち続けていました。コロナ禍などもありましたが、今回良いタイミングで念願が叶い、留学することができました。

Wills eye hospitalは、1834年に設立されたアメリカ最古の眼科専門病院です。病院の前の道路には、それを記した案内板があり、公的に街の歴史の一部として紹介されています。過去から現在に至るまで、世界的な眼科のスペシャリストが多数在籍していることはよく知られていると思いますが、眼科のresidencyや、retinaのfellowship(residencyを終えた後の専門教育)をアメリカで最初に開始したという歴史もあり、教育面でも先駆的な病院です。Wills eyeのスローガンは"America's First World's Best"であり、まさにWills eyeの歴史と卓越性を示していると思います。

私はretina serviceのさまざまな指導医 (attending doctor) のもとで、外来や手術を見学し、カンファレンスに参加しました。大野教授が、懇意にされているWills eyeの先生方に、私の留学を伝えてくださっていたことと、以前留学していた同期の高橋知成先生からの情報のおかげで、スムーズに留学を開始することができました。

retinaの外来では、各ドクターにつき診察室が4部屋ほどあり、ドクターが部屋を移動しながら診察しています。診療内容ももちろん興味深かったのですが、多忙な中でも患者さんを一人の人間として扱い、コミュニケーションを大切にしている様子も学びました。廊下にも電子カルテ端末が置かれていて、端末の前でfellow(residencyを終えて、subspecialityを研修中のドクター)がattendingに診断や治療方針をよく相談しています。attendingも快く応じ、discussionを行なっていました。fellowは基本的に自立して診療を行なっていますが、彼らがもともと優秀であるのに加えて、何でもよく相談する文化があるからこそ、高い診療水準と安全性が保たれているのだと感じました。遺伝子疾患やぶどう膜炎といった特殊外来では少し時間の余裕があり、まず雑談で患者さんと良好な関係を構築してから、包括的な問診、診断、説明へとつながるスムーズさが印象的でした。

手術は、一件目の開始時間は7:30と早いですが、緊急手術がなければ14~16時頃に終了します。手術室は8室あり、もちろんすべて眼科で、フル稼働しています。Retinaは2~4部屋を使っており、fellowが基本的には一人で手術をしています。手技の巧みなfellowであっても、難しい場面では手を止めてattendingに確認を行っており、外来と同様に、いわゆる報連相がよく機能していました。私は術野に近いところから手術を見せて頂き、見たことのなかった手術・手技も見ることができ、発見や驚きの毎日でした。

手術が7:30開始のため、カンファレンスは6:30や7:00から始まります。内容は画像診断や手術方針検討、若手への教育的要素のある症例検討などがありました。例えば、サルコイドーシスの典型的症例を扱っていた回では、眼サルコイドーシスに関わる知見が網羅されており、若手のドクターが見ると診断力がかなりつくだろうと思える優れた内容でした。Willsのカンファレンスはオンラインで配信されており、視聴したことはあったのですが、今回現地で参加することができ、改めて感銘を受けました。

週末にボストンを訪問し、医局の先輩で、当時MITに留学されていた高橋洋如先生にお会いしました。研究室やMIT構内を案内して頂きながら、研究やアメリカでの暮らしについて、お話を伺いました。現地で脳神経内科医をしている大学時代の友人と旧交を温めることもできました。ニューヨークやワシントンDCも観光し、アメリカの歴史、文化、スケールの大きさに触れました。

今回の留学で、Wills eyeの診療や教育システムを学ぶことはもちろん有意義でしたが、優秀なドクターの方々や、世界中から来ている他の見学者との交流も、大変刺激になりました。また、ひとえに医局と関連病院の先生方のおかげではありますが、自分の仕事から一旦離れて、学びに集中することは、社会人として貴重な経験でした。

以前に大野教授がおっしゃっていたお言葉のように、海外では自分が「日本代表」であるという意識が必要だと感じました。現地で自己紹介する際、自分の眼科の経験年数や専門分野を話すと、相応の知識や経験は当然あるものとして扱われます。言葉の壁はありますが、眼科医としての力が劣っていてはいけないと思い、緊張感をもって過ごしていました。

留学の機会とご推薦を頂いた大野教授、MITをご案内頂いた高橋洋如先生、加えて、私を快く留学に送り出して頂いた医局と関連病院の先生方に、篤く御礼申し上げます。

Wills Eye Hospital

高橋 知成

2か月間Wills Eye Hospitalで短期留学をしてきました。Wills Eye Hospitalはペンシルバニア州フィラデルフィアに位置し、Thomas Jefferson Universityの関連ですが、独立した15階建ての建物全てが眼科のみで構成される病院です。

今回の2ヵ月間はRetina serviceでの研修に応募しましたので、外来と手術を主に見学してきました。

Retina部門の中だけでResident(3年間)が4名、Fellow(2年間)が4名、Attendingが25名いることからも、いかにこの病院が大きな病院かということがおわかりいただけると思います。

全米トップの人気病院であり、ResidentやFellowのプログラムに応募したい学生がひっきりなしに見学にきておりました。Wills Eye Hospitalで仕事をするということはアメリカ眼科医学会の中での高い評価が約束されることを意味すると言われるほど、文字通り「全て」のドクターが非常に優秀でした。

研修で得られた知見を外来と手術に分けて述べていきます。

まず外来についてですが、とにかく教科書でしか見たことのないような症例が全世界から集まってきておりました。多民族が入り混じるアメリカならではの疾患の数々に対して、眼底所見から複数の鑑別診断を挙げ確定診断に至るプロセスは圧巻でした。単純な知識を持つだけではなく、それらを実際に引き出す能力はその症例を目の前にすることでしか得られないものであり非常に貴重な体験をすることができました。

外来の場面では様々な先生をシャドーイングさせていただきましたが、中でもStargart病の大家であるDr.Pulidoの外来は全米で診断に難渋した症例が集まっており遺伝子診断の知識などを含め非常に勉強になりました。

次に手術についてですが、月曜日から金曜日まで手術が行われており、年間の硝子体手術件数は約6000件にものぼります。日本では一人の術者が白内障手術、緑内障手術、硝子体手術などを全てこなす様子はよく見られますが、アメリカにおいてはSubspecialtyの区分けがしっかりしているため、白内障同時手術の場合については、Cataract surgeonが手術を終えた後にRetina surgeonが手術を交代するという流れになります。症例については網膜剥離や最重症レベルの糖尿病網膜症などが多かったです。手術に関して一番驚いた点は、それまで硝子体手術を行ったことがないFellow達が基本的に全ての症例を執刀し、ピーリングなどの難しい場面でAttendingの先生に交代していた点です。Attendingの先生に伺ったところ、「優秀なFellowだとわかっているからこそ任せることができる。自分がフォローできるという自信があるからこそ任せることができる。」と仰っており、教育体系の基盤に驚かされました。

今回の留学ではアメリカにおいて研究がいかに重要視されているのかということを思い知る場面が多数ありました。学生の中には、人気病院でのResidentとして採用されるために休学し研究を数年間行う方が多数いるそうです。彼らのカンファレンスでの議論などは全てが論文ベースで語られており、日本でよく聞く「経験的に」というものは存在しませんでした。それほどまでに研究が重要視されており、どれほどの論文を書いてきたかという事がその医師の評価に繋がると言っても過言ではない状況でした。

月曜日から金曜日までは6:30から16:30まで病院で過ごし、帰宅後は自分の知らなかった知識を整理する日々でした。土日は完全にオフでしたので、毎週末飛行機を乗り継いでマイアミなどに脚を伸ばして趣味のゴルフを楽しみました。現地の優秀な先生方を見ていると、仕事の時間は徹底的に仕事に打ち込み、オフの時間はトライアスロンやトレッキングなどアクティブな趣味に没頭しているようでした。「よく学びよく遊ぶ」その姿勢は自分の理想とするもので、仕事のみならずプライベートまで含めて尊敬できる先生方でした。

留学全体を通して

今回の留学は刺激的な毎日の連続でした。2ヵ月という期間は全てを知るには短いですが、全体像を把握するには十分な期間だと思います。大きな刺激を受けることができたため、眼科の知識のみならず語学の事も含めてモチベーションを維持しながら邁進していきます。人生は選択の連続です。最終的な道筋が同じであったとしても、選択肢を持って自ら選んだ人とそうでない人には大きな違いがあります。若手のうちに留学を経験できた事は自分の人生の財産だと思っております。

このような貴重な機会を与えて下さった大野教授、そして仕事面のサポートをしていただいた医局の先生方に心から感謝を申し上げます。今回自分が学んだことを自らの成長につなげるだけでなく、医局の発展にも貢献できるように努力していきたいと思います。

Harvard University Massachusetts Eye and Ear Infirmary

東 岳志

今年の10月の1ヶ月間、アメリカのボストンにある Massachusetts Eye and Ear Infirmary(MEEI) に留学してきました。横井先生は、MEEIのRetinaのspecialistであるDr.Mukaiの下で、昨年度3ヶ月間の臨床留学をしていましたが、私は今回同じくRetinaのspecialistであるDr.Yonekawaの下で勉強をさせて頂きました。1ヶ月という短期間であったため、医学部の学生時代のシャドーウィングのように、外来や手術をひたすら見学するような形式でした。

まずRetinaの外来や手術を見学していて、やはり専門性が高いなという点が最も印象的でした。網膜芽細胞腫、家族性滲出性硝子体網膜症、Coats病などの症例は教科書でしか見たことがありませんでしたが、多くの患者がMEEIには集まっていました。これらの小児の難症例に対する定期的な眼底診察を、EUA(Examination under anesthesia)といって、全身麻酔下で診察と検査(FA/IAなども)を行い、必要があればそのままレーザーの追加や硝子体手術に移行するのは、専門施設でなければできないことだと思いました。

外来診療においては、診察の手順は似ていましたが、単眼倒像鏡が存在せず双眼倒像鏡で全ての診察が行われていたり、マスクをしている人は誰もいなかったり(マスクを常にしていると怪しく思われるとのこと)、硝子体注射では覆布・開瞼器・清潔手袋・帽子を使わなかったり(他の処置も含めて感染対策は全体的に不足している印象でした)など、文化の違いを感じました。予想はしていましたが、外来は非常に国際的で、スペイン語、中国語、何語かわからない言語が飛び交っており、医師も英語以外にもう1つは言語を話せる人が多かったです。外来に備え付けられている電話は通訳の交換につなぐことができ、スピーカーホンで通訳をしながら診療を進められる点などは、日本でも外国人の患者が増えている中で見習うべきだと思いました。

今回は若手として行かせて頂いたので、同年代のResident (眼科医1-3年目)やFellow (眼科医4-5年目)達がどのように眼科研修を行っているのかを見るのも興味深かったです。数多く予定されている勉強会では、Residentが症例を発表し、上級医が司会進行をする形式で、医科歯科(現:東京科学大学)で行われているSpot diagnosisと似ていました。しかし、複数の論文に基づいた症例のまとめ、上級医からの質問に対する回答、堂々とした発表態度など、同年代とは思えない程に洗練されていました。また、救急外来(眼科専門病院として救急外来を持っている施設は、アメリカでも数ヶ所しかないそう)では、3人のResident、1-2人のFellow、1人の上級医で診療にあたっていました。術後眼内炎や重症増殖糖尿病網膜症などの症例に対して、ResidentがFellowの助けを借りながら診察、診断、治療(その場で硝子体注射の施行など)を行っているスタイルは非常に教育的だなと感じました。日本では、初期臨床研修の救急外来では同じような光景をよくみますが、眼科に入局して以降はこのような体制を確立するのは難しい気がしました。

院内で学ぶことも多かったですが、アメリカで日常生活を送るということ自体も新鮮な体験でした。日本でも基本外食だったのですが、アメリカでも同様の外食生活を続けると、お金がかかる上に味も好みと違うものが出てきたりしてストレスを感じる場面が多く、海外で長期の生活をする上では自炊が必要だなと感じました。スーパーや薬局での日用品の購入や、地下鉄に乗っての通勤など日本では当たり前にしていることも、国が変わるだけで気苦労が多いことも痛感しました。今後また海外生活を送る際には、今回の経験が大いに役立ちそうです。

留学のタイミングにも恵まれており、MEEIで4週間過ごした後に、そのままシカゴへ移動してAmerican Academy of Ophthalmology(AAO) 2018の学会にも参加してきました。想像をはるかに超える国際学会の規模の大きさに驚くと同時に、会場に集まった多くの観衆を前にご講演なさっている大野教授の姿は圧巻でした。企業の展示も最先端の検査機器や手術機器が並んでおり、見たり体験したりするだけでも楽しく、眼科診療を続けていく上で機械の発展においてかれないようにする必要があると感じました。

今回の留学全体を通して、新しい文献を読んだり、国際学会での講演を聞いたり、海外の先生方とコミュニケーションを取ったりなど、多くの場面で英語の重要性を再認識しました。どのように英語を勉強したら、より実践的に使える英語を身に付けられるかなんとなく分かったので、引き続きモチベーションを保って英語の勉強を続けようと思いました。また、眼科医としての知識が足りないと感じる場面が多々あり、眼科医としての勉強も日々怠らないようにしなければいけないと強く感じました。

最後になりますが、このような貴重な機会を与えて下さった大野教授、病院の異動の都合などをご考慮して下さった堀江先生、留学するにあたり数多くのアドバイスを下さった横井先生、そして応援して下さった医局の先生方に心から感謝申し上げます。

ハーバード大学・マサチューセッツ眼科耳鼻科病院

横井 多恵

医局の初の試みとして、3ヶ月間ハーバード大学・マサチューセッツ眼科耳鼻科病院に短期臨床留学をさせて頂きました。

留学して一番驚いたこと、それは米国では女性の活躍がめざましいということです。私はRetina serviceの向井志寿夫先生、米川能弘先生に面倒を見ていただいたのですが、Retina serviceのフェローの先生方とも多くの時間を過ごしました。日本ではあり得ないことかもしれませんが、選抜された2年目網膜硝子体術者フェロー3名のうち、2名が韓国系女性でした(ハーバードでは毎年3名の硝子体術者フェローを選出しています)。写真1は、マイアミでの網膜硝子体手術関連の学会ですが、本当に沢山の女性術者がいらっしゃいました。

2番目に驚いたこと、それは、術場ではフェローが主役である点です。写真2は、レジデント(眼科2年目)が、ポート作成とコアビトレクトミーの指導を受けた後、フェロー(眼科5年目)がILMピーリングの指導を受けているところです。主治医の米川能弘先生が、熱心に指導しております。フェロー達は、非常に安全な体制で、均等な症例配分を受けて指導されており、指導医の執刀は、難治性小児硝子体疾患か合併症症例のみに限られていました。ここが訴訟大国のアメリカであることを考えると、指導医の力量の大きさに驚きました。

3番目に驚いたこと、それは専門性の高いスモールミーティングが、ARVOやAAOよりも格段に面白いことです。学会初日はフェローのプレゼンであることが多く、開催前に指導医達が、「若くて立場が弱いことを気にしないで、どんな小さなことでも、どんな意見でも、発言するように。」と、フェローを勇気付けておりました。そして「若い彼らの考えを聞いて、それに指導医として、考えを述べることが自分たちの喜びである。」と伝えていました。レジデントやフェローは、のびのびとプレゼンしており、院内カンファレンスでも、質問し、自分の考えを述べていました。Wills eyeにも足を伸ばして行って参りましたが、Shields先生なども同様の姿勢で、「できるだけ多くのフェローに発表して貰いたい。」と仰い、ミーティングでは演者席を2台も授けていました。またフェロー達の繋がりは、一大学に留まらず、様々なミーティングを通じて交流し、同年代で盛んに情報交換を行っていました。

アメリカ式の眼科医教育は系統立っており、レジデントやフェローは手術症例数、レーザー症例数など、基準を満たす保証された教育を受けることができるようです。メディカルスクール卒業後、希望する研修病院の希望分野でレジデントとなるわけですが、採択されるよう、全米中を駆け回り、実力ベースでの就職活動を行います。希望した大学の医局に大抵は入局させてもらえるという、日本のような簡単なものではないようです。私が留学したハーバードのような、最高級の眼科研修病院の8名の採用枠に受かったレジデントは、教授クラスの指導医から質の高い講義を日々受けておりました。これらの各々1−2時間の講義に参加するだけでも、大変勉強になりました。

ボストンはアメリカの最高の学園都市ですが、ハーバード大学のメインのメディカルエリアはロングウッドにあます(図1)。メディカルスクールや多くの有名病院・研究施設がこの一角に集中しております。一方、眼科医療・教育の中心地は、マサチューセッツ総合病院に隣接する、マサチューセッツ眼科耳鼻科病院やスケペンス研究所です。レジデントは、3年間、マサチューセッツ眼科耳鼻科病院やロングウッドの病院をローテーションする間に、各分野の眼科専門医から教育を受けるようです。レジデンシーを終えると同時に、眼科専門医資格を取得します。この時点で約半数が、一般眼科医として生涯勤務することになるようです。しかし約半数の優秀な眼科医師は、subspecialtyを持つため2年間のフェローシップに進むようです。

マサチューセッツ眼科耳鼻科病院では、7分野のフェローシップが提供されており、網膜硝子体術者のフェローとして毎年3名が選出されます。彼らはこの2年間で400から500症例の網膜硝子体手術を経験することが保証されます。2年間のフェローシプを終えた後、プライベートクリニックに就職し臨床に従事するにしても、アカデミックな機関の指導医として勤務するにしても、再度インタビューを受け、レベルに応じたポジションを獲得する必要があるようです。厳しく系統的にシステム化されたアメリカの医療教育現場において、優秀なハーバードの研修医を指導するRetina serviceの指導医うち2名が日本人男性ということは、驚くべきことであり、全米でも他になく、向井先生や米川先生は日本の眼科の宝といっても過言ではないと感じました。

留学中は、日本全国からの眼科ポスドク留学中の先生方と知り合うことができました。私が帰国する前に、大阪大学の中尾先生が、ロングウッドエリアのメディカルツアーを敢行してくださり、基礎研究で留学中の先生方の研究室にお邪魔する機会も得られ、大変嬉しく思いました。臨床留学では、将来アメリカのリーダーとなり得るフェローと友好関係築くチャンスや、医療現場の教育法の大きな違というものに、触れることができる大変良い機会であると思いました。医局の先生方にもその違いを感じて欲しいこと、有能なフェローと友達になること、なにより、向井先生、米川先生、メンターと呼べるような素晴らしい先生方に出会えること、これほどの財産は、眼科医にとってないことと思います。ボストン以外にも、現在はAAOのサイトに、世界中の短期留学受け入れ病院のリストが掲載されています。興味がある分野があれば、1ヶ月でも良いので臨床留学にチャレンジしてみることは、長い眼科医人生の中で、一旦立ち止まり、視野を広げるという点に関して、大変良い機会ではないか、と思いました。

最後に留学中毎日何時間もかけて沢山のことを教えてくださった向井志寿夫先生と、このような機会を与えてくださいました大野京子教授に心より感謝申し上げ、報告を終えたいと思います(写真左 向井先生、Wee先生と共に)。

平成21年9月〜平成23年9月 アバディーン大学眼科

鴨居 功樹 (本学 講師)

2009年夏の終わり、ロンドン、ヒースロー空港ターミナル5、アバディーン行きの搭乗口で話しかけてきた乗客のストロングアクセントに困惑したのを、昨日のことのように思い出します。あれから2年半、時が経つのは早いものです。

アバディーンは英国・スコットランド北東部に位置し、街並みは花崗岩で統一されて美しく、ヨーロッパの石油の首都と呼ばれるだけあって生活水準は高く安全な町です。付近にはマッカラン、シーバスリーガル、グレンフィディックなどのスコッチ・ウイスキーの蒸留所が点在し、またエリザベス女王が毎年夏に滞在されるバルモラル城があります。

アバディーン大学医学部は英語圏で最も古い医学部で、敷地はヨーロッパ一広大です。

眼科を率いるForrester 教授は "Legend"と称えられる著名な眼科医です。英国のベストセラー`The Eye'の著者であり、`British Journal of Ophthalmology(BJO)'のEditorin-Chief を長年務められた方です。教授は数えきれないほどの賞を受賞されていますが、今年は最も栄誉ある"Bowman Lecture" とARVOで ?Weisenfeld Award for Excellence in Ophthalmology" を受賞されました。そして指導者としても偉大で、過去には現在の英国眼科学会会長でBJO Editor-in-Chiefの Dua教授や前BJO Editor-in-ChiefのDick教授らがアバディーン大学眼科に在籍されていました。

アバディーン大学眼科では、「樹状細胞による眼炎症治療」「自然発症ぶどう膜炎モデルの解析」の研究を行ないました。研究は自分ですべてをオーガナイズして、データを Forrester教授とディスカッションする形でした。明け方までフローサイトメトリーをするなど大変なこともありましたが、自分のアイデアで自由にやらせていただけたのは大変ありがたいことでした。研究自体は比較的順調に進み、スイス、米国、英国国内の学会などで発表し、また今年のARVOでは、樹状細胞の発見者でノーベル賞を受賞された今は亡きSteinman教授との共同研究を発表させていただく機会を得るなど、貴重な経験をさせていただきました。

同僚は、ドイツ、フランス、スペイン、ポーランドなどヨーロッパ各地から来ていて、みんなとても熱心に臨床や研究に励んでいました。中でも女性が多く、ミーティングやホームパーティーに参加しても男性は私だけということもしばしばでした。こちらに来て感じたのは、ヨーロッパは女性医師が多く、とても頑張っているということです。友人のチェコ出身の女性医師が言うには「チェコでは医師の7割が女性。なぜなら男性はlazyで勉強しないからね…」とのことです。もちろん男性も頑張っていて、アバディーン大学眼科では緑内障で有名なスペイン出身の Azuara-Blanco教授や、Dectin-1の研究で有名な南アフリカ出身のBrown 教授らが活躍されています。

生活面では、日本人が見当たらない街ですので全く事情がわからず、最初は大変でした。家を借りるにも一苦労で、なかなか決まらないため同僚のポーランド人の家にしばらく居候していました。また、英国はストライキが多く、郵便局までストライキをしたために研究に必要なライセンスが届かず、しばらく何もできなかったり、11時と15時のティータイムが長いせいか、大学オフィスに行ってもいつも人がいないので手続きが全く進まないなど、日本では考えられないトラブルが続発しました。しかし、身の回りのセットアップが終わると平日はかなり研究で忙しいものの、週末には同僚や友人たちとパブやパーティーに行ったり旅行したりする余裕が生まれ、楽しくなってきました。

1年後に妻(慶應義塾大学医学部眼科学教室でお世話になっております)と息子もアバディーンに来てくれたため、さらに楽しい生活になりました。息子は現地の小学校に入ったので最初は英語も話せず、白人の中に1人だけアジア人という状況で刺激が強すぎたかもしれません。しかし、帰国する頃には友達もたくさんできて楽しんでいるようでした。

ところで、英国人は休みになると天気の悪い自国から脱出することを考えます。ヨーロッパのどこへ行くにも近いですので、彼らに倣って友人や家族と週末や休みを利用してヨーロッパ各地を巡りました。コスタ・デル・ソルやコート・ダジュールをドライブしたり、ほかにも数多くの美しい場所を訪れることができました(写真)。ローザンヌのHerbort 先生の別荘(スイス、サース・フェー)にお招きいただいて、富士山よりも高い所でスキーをしたのも良い思い出です。

アバディーンに滞在している間にさまざまな出来事が日本、そして世界で起こりました。

フランス人の友人宅で家族と夕飯をごちそうになっている時、BBCニュースで飛び込んできた日本の津波の映像は本当に衝撃的でした。BBCでは連日、トップニュースで日本の被災状況を報じ、 Home Office(英国内務省)や大学は英国国民に日本への渡航を控えるよう通知を出しました。そのことによりForrester 教授は、望月學教授が総会長をされた『日本眼科学会総会』での招待講演に行くことができなくなり、代わりに私が彼のビデオ講演を日本に持ち帰るという経験もしました。アバディーン大学や息子の小学校、妻の英会話学校で日本の多くの被災者のための募金活動に協力してくれた友人たちには、心から感謝しています。

また、リビア出身の整形外科医の友人に招待され、リビアとチュニジアに行く予定だったのですが、その直前にアラブ諸国の民主化運動が活発になり、リビアでも内乱の様相が激化してしまいました。彼はその様子を見ていられず、リビアに帰国しましたが、その後の連絡がとれないまま私は日本に帰国してしまいましたので、彼の安否が心配です。母国の難しい事情を抱えている友人も多く、自分自身がいかに平穏で恵まれた環境で生きてきたかということを強く感じた日々でもありました。

最後に、研修医の頃から今日に至るまで温かいご指導を頂いている東京医科歯科大学(現:東京科学大学)教授の望月學先生、大学院時代に研究のイロハをご指導いただいた東京大学大学院教授の渡邉俊樹先生、留学中も変わらぬご支援を頂いた東京医科歯科大学(現:東京科学大学)眼科医局の皆様、そして家族に、心から感謝しております。

Forrester 教授のフェローとして過ごし、多くの同僚や友人と交流し、またヨーロッパを旅したこの2年間は、一瞬にして過ぎ去ってしまった夢の中の出来事のようです。この留学で得た知識と経験を生かせるよう、今後も努力していきたいと思います。

ジョンスホプキンス大学、南カリフォルニア大学

吉田 武史

私は、アメリカ東海岸メリーランド州ボルチモアのJohns Hopkins University/Wilmer Eye Instituteと西海岸カリフォルニア州ロスアンゼルスのUniversity of Southern California/Doheny Eye Instituteという二つの大学で計4年半の貴重な研究生活を体験させていただきました。楽しいことも辛いことも数多いアメリカでの生活でしたが振り返りながら私の留学を紹介させていただきます。

はじめに

留学される方々の目的は何でしょうか?研究を外国で思う存分やりたい!というまじめな人から、一度外国でくらしてみたい!と、ややレジャー的な目的の人など様々だと思います。私の場合は大学院で基礎実験を学び学位を取得した後、臨床に戻った際に目の前の疾患や治療のすべてがサイエンスであり、様々なメカニズムが存在していることを身近に感じるようになり、改めて研究したいと思ったのがきっかけでした。と言えば聞こえはいいですが、実際はそれが半分と、英語がうまくなりたいという気持ちと、一度きりの人生なので日本以外の地で生活してみたいという外国への興味が残り半分でした。アメリカへの旅立ちの日にはこれから始まる新しい経験を想像して非常にワクワクした気持ちであったことを今でも覚えております。

ラボについて

私はアメリカ東海岸ボルチモアという都市にあるThe Johns Hopkins University/Wilmer Eye Instituteで糖尿病網膜症を研究しているDr.Elia Duhのラボに行くことになり、ここから私のアメリカ留学がスタートしました。The Johns Hopkins Universityは19年連続で全米病院ランキング1位を記録している非常に有名な大学で、研究面でも多くのノーベル賞受賞者を排出しています。ここではボスからこれまで私がやってきたものと全く違う研究テーマを与えられ、新しい知見を学ぶことができとても勉強になりました。 約一年半の研究生活が過ぎ論文の目処がたったところで、もともと加齢黄斑変性についての研究をアメリカで行いたいという希望がありましたので、思い切ってロスアンゼルスにあるUniversity of Southern California/Doheny Eye InstituteのDr.David Hintonのラボにて移籍することに決めました。Dr.Hintonは有名ジャーナルに数々の論文を掲載し、眼科の教科書であるRETINAの網膜色素上皮細胞の章をまかされている非常に優秀な研究者です。このラボに在籍する研究者は全員トレーニングをつんだ博士号取得者で、中国、インド、イラン、ドイツそして日本と様々な国々からの人々が研究のために集まってきており、国際色豊かな環境でした。

ラボでの研究生活

私は二つのラボを経験した訳ですが、この二つのラボは全く違うシステムや雰囲気であり、貴重な経験となりました。Dr. Duhのラボではボスからテーマが割り当てられ、ミーティングは週に2−3回あり進行状況を含め実験手技など細部にわたるチェックが常にあり緊張した雰囲気でした。実験スケジュールも細かくチェックがありましたので決まった日には必ず実験結果を出さなくてはいけないプレッシャーはあり、実験を深夜に行う必要性がが多かったですし、週末に実験が入ることがたびたびで研究一色の生活でしたが、今後の研究生活のトレーニングを考える上では非常に良かったと思います。このような多忙な日々でも、たまの休日にはニューヨークに行きスポーツ観戦をしたり、日本からの留学されている先生方と食事をしたり、楽しい時間を過ごすことができました。

一方、Dr. Hintonのラボの方針は真逆で自主性に任されていました。自分のやりたいことをDr. Hintonにプレゼンをしたところ、それをやらせていただけるチャンスを頂きました。研究の進行状況を発表するラボのディスカッションは皆フレンドリーで意見交換しやすく、実験がうまくいかない時は、皆で相談する和気あいあいとした環境でした。ラボ以外でも皆でランチを食べに行ったり、休日にBBQをしたり、野球を観に行ったりと、とても仲良くしてもらいました。しかしながら、研究は基本的に自主性に任せられ、居心地の良いラボである反面、自分のやりたい仕事がはっきりしてなかったり、研究のトレーニングが十分でなかったり、遊んでばかりだと、肝心なところは誰も助けてくれませんので、何の成果もでないまま時間が過ぎることになります。論文作成も一からすべて自分で作成し完成させなければいけなかったので、英語の苦手な私には大変な作業でしたが、良いトレーニングになりました。また、国際学会では英語でのプレゼンを行う機会があり、とても貴重な経験をすることができました。このような真逆な二つ環境の中で自分の力を試すことができたことは、今後の私自身の自信になったと思います。

アメリカ生活

今回私は、アメリカ東海岸ボルチモアと西海岸ロスアンゼルス両方の生活を経験しましたが、はじめに住んだボルチモアはデトロイトに次ぐ凶悪犯罪多発都市で、私が赴任中に病院の敷地内で将来を悲観した患者が病院内で銃を乱射し始め、映画でしか見たことがなかったSWATが突入してきたことがあったり、違うフロアの研究者が夜に自宅近くで刺殺されたり、帰り道、車を走らせていると多くのパトカーがいて事件の現場を何度もみたりする日本では考えられない危険な環境でした。日頃から日本の安全に慣れていた私には非常に刺激が強い生活でした。

一方、ロスアンゼルスは一年を通して温暖でいつも快晴の過ごしやすい気候で、治安も危険地域に行かなければ問題は全くありません。自然も豊かで、美しいビーチが点在し、車を走らせれば砂漠やグランドキャニオンもあります。その他にも多くの観光名所が点在しています。私は週末になると海岸線をドライブしたりビーチを散歩したり、海を見ながらワインを飲んだりして、青い海と空を眺めながら一週間の疲れを癒していたものです。また、カリフォルニアは世界一の健康志向の高い地域です。人々はスポーツジムに通ったり、ジョギングしたりと健康管理に余念がありません。そんな雰囲気に影響され私も自然とジムに通うようになり、当初100kgを軽く超えていた私の体重は80kg台まで落とすことに成功しました(残念ながら帰国してからすぐにリバウンドしました)。そして何より気に入っていたのはSo Cal (So California)な人々です。明るくフレンドリー、目が合えば笑顔で声を掛け合います。日本に帰ってきた今でも目を閉じればロサンゼルスのどこまでも青い空と海、そよ風、そこでの生活が思い出され、懐かしく幸せな気分にしてくれます。

本当に良い仲間と出会えました。みんな本当にありがとう!

帰国して思うこと

思い返せば私のアメリカ生活は素晴らしい人々との出会いの連続でした。素晴らしいボス、ラボのメンバー、ボルチモアやロサンゼルスで出会った日本から留学に来ていた眼科の先生方など、遠い異国の地で多くの生涯の友を得られたことは、かけがえのない宝物だと思っています。こういう素晴らしい経験をさせていただけたのは、同門の先生からのご支援のおかげであり非常に感謝しております。とくに留学中いつも気にかけてくださり、私が弱気になったときやラボ移籍時に親身に相談に乗っていただいた大野准教授からは、アメリカへ出発する前に「成果が出るまで帰ってこないように」という冗談?の言葉とともに「いつでも相談してきなさい」と優しい激励の言葉をかけていただいたことは忘れることはできません。私の留学に対し、支援いただいたすべての先生にこの場を借りて感謝申し上げる次第です。

最後になりますが、留学は楽しいことも多い一方、医局から留学に出させていただいている以上、成果を出す、すなわち良い論文を作成する必要性があります。アメリカでは成果があがることなくラボを去る人々を数多く見てきました。そうならないためには、あらかじめ研究のトレーニングを日本で受け、研究の下地を作っておく必要性がありますが、当教室には私だけでなく、世界各国の大学や研究所への留学経験がある医師が数多くおりますので、留学をしてみたいと考えておられる研修医や学生の方々がいらっしゃいましたら、我々に気軽に声をかけてみてください。

平成19年4月〜平成21年3月:オレゴン健康科学大学附属ケーシー眼研究所

川口 龍史 (都立駒込病院 医長)

平成9年に東京医科歯科大学(現:東京科学大学)を卒業し、そのまま母校の眼科医局に入局した私がアメリカに留学したのは平成19年の4月、つまり医師になってからちょうど10年目のことです。元々意志が弱く流されやすい自分が、畑違いの基礎研究の分野で留学しようと思ったのは、身近に存在した医局の先輩方が次々と海外へ挑戦する姿を目の当たりにしたからだと思います。「自分も海外に行ってみたい…」単純な、そして100%邪まな動機だった訳ですが、教授はそんな自分の希望を快く承諾してくださり、推薦状まで準備していただきました。これはご厚意以外に何物でもなく、お礼の言いようもありません。また、医局の雰囲気も「折角だからしっかり楽しんでおいでよ」という大らかなものでした。忙しい日常業務を各自が責任をもって取り組んでいる中で、私の留学に寛容に接して下さった医局員の皆様に感謝しています。

留学先はアメリカ西海岸のオレゴン州ポートランドにあるオレゴン健康科学大学附属ケーシー眼研究所で、ボスはJim Rosenbaum‐エンドトキシン誘発ぶどう膜炎をNatureに報告した免疫学の大家です。自分はここで2年間、マウスの眼にエンドトキシンを注射し、虹彩血管に浸潤する炎症細胞を生体顕微鏡で観察することに没頭しました。基礎研究初心者の私は、ラボのメンバーに一からテクニックを教えてもらい、ラボミーティングでは拙い英語に我慢強く耳を傾けてもらいながら、様々なサジェスチョンをもらいました。今振り返れば、いろんな人達の助けがなければ何一つできなかっただろうと思います。

時間とお金と労力をかけて準備し、敢えて海外に留学することを選択する理由は人ぞれぞれだと思います。研究テーマを発展させ、トップジャーナルに論文を載せたいと野心を抱く人もいるでしょう。研究で生き抜くためにはより多くの業績を上げ、グラントを獲得することが求められますが、その環境はアメリカをはじめとする海外が圧倒的に有利であり、職を求めて海外に永住する研究者もいます。

私の場合はそのような切実な立場ではなく、もう少し深く臨床を理解するために背景となるbasic scienceが必要だと感じていたことと、日常の煩雑さから少し離れて(平たく言えば、一息ついて頭を冷やすということですが…)自分の将来を考えたかった、というのが正直な理由だと思います。たった2年間の海外生活でしたが、その経験は今の私にとってとても大きな財産となっています。現在は公立病院の一眼科医として地域医療に向き合う毎日ですが、留学当時に抱いていた何かに挑戦する気持ちは、今も持ち続けていると信じています。チャンスは黙って口を開けていても与えられるものではありません。海外留学にあこがれを抱いている皆さん、夢を現実にして欲しいと思います。

Rosenbaum教授と初めてお会いしたのも、6年前の同じ学会だった。